4. 声音处理:从声学前端到对话轮次

开发者导读

在语音交互中,声音是人与 AI 之间的第一个接触面。

本章是非常丰富的一张,他将告诉您:麦克风输入的声音如何经过 3A(AEC / ANS / AGC) 处理变得干净稳定;系统怎样通过 声纹识别 和 人声分离 在多人场景中“听对人”;以及 VAD 与 Turn-taking(部分厂商称为 语义 VAD) 如何帮助 AI 判断“什么时候听、什么时候说”。

这些环节共同决定了 对话式 AI 的自然度和响应速度,是整个对话系统真正的“听觉中枢”。

本章目标

读完本章,你将能够:

理解 3A 的核心机制及其在语音链路中的关键作用;

了解声纹识别与人声分离如何提升多说话场景下的识别精度;

掌握 VAD 如何识别语音的起止点(SOS/EOS),并理解它在实时对话中的价值;

理解 Turn-taking(语义 VAD)如何让 AI 的对话节奏更贴近人类;

4.1 音频 3A 算法

音频 3A 算法是提升语音交互体验的三项核心信号处理技术的统称,分别对应 AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制) 和 AGC(自动增益控制)。它们的目标是一致的:让系统在各种复杂声学环境下,始终能“听清楚”和“听得舒服”。

在 Conversational AI 中,3A 算法是整个语音链路的第一道关口。只有在输入的语音信号足够清晰、干净的前提下,后续的语音识别(ASR)和语言理解(LLM)才能达到理想的表现。你可以将它理解为“AI 的耳朵前置放大器”——负责过滤环境干扰、平衡音量、还原真实的用户声音。

4.1.1 AEC - 声学回声消除(Acoustic Echo Cancellation)

在语音通话或会议中,最常见的噪声问题就是回声。远端的语音经过网络传输到本地后,被扬声器播放,又被麦克风再次拾取并返回远端,形成闭环,这种“我听见自己回声”的现象,正是 AEC 要解决的问题。

AEC 的核心思想是“预测回声,再减去回声”。系统会记录远端语音在播放前的副本作为“参考信号”,通过自适应滤波器模拟声音从扬声器到麦克风的传播路径(称为“回声路径”),生成一个与真实回声相似的“估计回声信号”。接着,它将该估计信号从实际采集到的混合音频中减去,达到回声消除的目的。

常用方法

自适应滤波算法(LMS/NLMS):通过不断调整滤波器系数,使估计回声逐步逼近真实回声。

双讲检测(Double-Talk Detection, DTD):检测双方同时说话的状态。当检测到双讲时,冻结滤波器更新,避免误把用户自己的声音当成回声。

非线性处理(NLP):在滤波后残留少量非线性回声时,NLP 模块会进行“补刀”式压制。

深度学习回声消除:通过神经网络对非线性回声建模与抑制,效果更自然,但计算开销更高。

4.1.2 ANS - 自动噪声抑制(Automatic Noise Suppression)

ANS 的任务是从音频信号中去除背景噪声,让系统专注于“听清楚”用户声音。它通常通过分析无语音时段的噪声特征,建立“噪声模型”,然后在频域上减去或削弱这些噪声成分。

传统方法如谱减法(Spectral Subtraction)与维纳滤波(Wiener Filtering)已经被广泛使用,但在复杂非平稳噪声下容易引入“音乐噪声”。近年来,基于深度学习的降噪方法成为主流。

通过训练 CNN 或 RNN 模型,系统可以学习区分语音与噪声的高维特征,实现更自然的降噪效果。这样的方案尤其适用于车载、会议或户外环境中低信噪比场景。

4.1.3 AGC - 自动增益控制(Automatic Gain Control)

AGC 解决的是声音“忽大忽小”的问题。当用户距离麦克风远或声音较小时,它自动放大输入信号;当声音过大或突然靠近麦克风时,则自动降低增益,以保持输出音量稳定。

它通常通过闭环控制系统来实现:实时检测输入电平,并与目标电平进行比较,然后动态调整增益,使输出维持在稳定区间。这就像你开车时的“自适应巡航”系统,持续微调油门保持速度恒定。现代数字 AGC 可在毫秒级完成这一反馈,广泛用于会议系统、语音助手与智能终端设备。

目前而言,常用的是模拟 AGC和数字AGC两种方法。模拟 AGC是在模数转换前通过硬件电路调节放大器增益,响应快但灵活性有限。数字 AGC则是在数字域中实现,通过算法控制增益计算与应用,便于精确控制与复杂逻辑实现。

4.1.4 3A 算法在 Conversational AI 中的作用

3A 算法对于 Conversational AI 至关重要,它是确保 AI 能“听清”并“听懂”用户指令的关键前置环节:

提升语音识别(ASR)准确率:干净的音频输入极大降低了 ASR 引擎的误识别率。没有 AEC,ASR 可能误将回声当作新指令;没有 ANS,ASR 可能被噪声干扰;没有 AGC,ASR 可能因音量过低而无法启动或因音量过高而失真。

改善交互体验:无论是与智能音箱对话还是进行视频会议,清晰、无回声、无噪声的语音交流体验更加自然和舒适。

扩大适用场景:使得 Conversational AI 设备在嘈杂的客厅、回声严重的厨房、音量波动大的车内等复杂声学环境中依然能可靠工作。

4.1.5 现状与趋势

如今,传统基于数字信号处理(DSP)的 3A 算法已经相当成熟,几乎所有实时音视频框架都内置了这些模块。开发者可以在开源的 WebRTC 项目中直接使用成熟的 AEC、ANS、AGC 模块,或在商业产品中获得更强的效果与稳定性。

不同设备类型的实现策略也出现了分化:高端音频设备通常会在专用的 DSP 芯片上运行复杂算法,以追求极致音质;而在 IoT 或移动端,开发者更关注低功耗和实时性,因此会使用轻量化的实现,如 WebRTC 的 AECM 模块。

未来的 3A 系统正逐渐与深度学习算法融合。通过引入神经网络模型,AEC 与 ANS 能更好地理解复杂声学环境中的非线性特征,不仅提升了降噪与回声消除的效果,也显著改善了语音自然度。此外,越来越多的研究在探索将三项算法进行端到端联合优化,让系统能同时在一个模型中平衡回声、噪声和音量控制,从而减少传统模块化设计带来的误差累积。

随着硬件算力提升和模型轻量化,3A 算法也正逐步向设备端收敛,许多智能耳机与车载系统已经实现了端云协同处理:设备端负责实时降噪,云端负责自适应优化。最终目标,是让语音交互在各种复杂环境下,都能保持自然、低延迟且清晰的人声体验。

4.2 声纹识别与个性化VAD

当人机交互从单人场景走向多人场景时,对话式 AI 需要回答一个更复杂的问题:“谁在说话?”。

4.2.1 什么是声纹识别

声纹识别(Voiceprint Recognition)通过分析语音中的生物特征(如声带、口腔结构)和行为特征(如发音习惯、语速节奏)来识别说话人身份。在Conversational AI中,这相当于给系统赋予了“听音识人”的能力,使其能够区分不同用户并提供个性化交互体验。

4.2.2 声纹识别基本原理与流程

声纹识别系统通常包含以下步骤:

语音采集与预处理:系统通过麦克风等设备采集原始语音信号,并进行降噪、分帧、预加重等预处理操作,以提升信号质量。

特征提取:从预处理后的语音中提取能够表征说话人身份的特征参数。常用的特征包括梅尔频率倒谱系数 (MFCC)、线性预测编码(LPC)、基音轮廓(Pitch Contour)等。MFCC 因其良好的性能被广泛应用,它模拟了人耳对频率的感知特性。

建模与匹配:使用提取的特征为每个说话人建立模型(如高斯混合模型 GMM、i-vector、x-vector 或基于深度学习的模型:CAM++、ERes2Net、ECAPA-TDNN 等)。在识别时,将待测语音的特征与已存储的模型进行比对,计算相似度。

4.2.3 什么是个性化VAD?

个性化VAD(personalized Voice Activity Detection, pVAD)是一种结合声纹识别技术的智能语音活动检测系统。与传统VAD仅检测"是否有人说话"不同,个性化VAD能够精准识别"特定目标人物是否在说话"。该方法通过预先注册目标说话人或在通话中动态抓取目标说话人的声纹特征,在实时音频流中对比分析,对目标说话人部分进行标记,同时抑制非目标说话人的声音。

核心技术原理基于深度神经网络的特征提取与比对。系统首先通过预训练的声纹模型(如CAM++、ERes2Net、ECAPA-TDNN等)提取说话人的固定维度声纹嵌入向量。在注册阶段,采集目标说话人的纯净语音,提取声纹特征并存储为参考人声特征。在识别阶段,实时音频被分割为短的音频块,每块提取声纹特征后与参考人声特征计算余弦相似度。当相似度超过设定阈值时,判定为目标说话人语音,否则标记为他人语音或噪声。

此外,除了个性化VAD,基于声纹识别技术,还衍生出多个重要应用方向:

声纹降噪:利用目标说话人的声纹特征作为参考,通过深度学习模型在特征空间进行语音增强,有效分离目标语音与背景噪声。

说话人日志:结合声纹聚类技术与VAD时间定位,自动标注长音频中不同说话人的活跃时段,支持多轮对话分析。

盲源分离:运用独立成分分析(ICA)或深度学习分离网络(如时频掩码、端到端分离网络等),在未知先验信息情况下分离混合语音信号,为后续声纹识别提供纯净输入。

这些技术共同构成了现代智能音频处理的核心技术栈,通过声纹模型与语音活动检测的深度结合,为语音识别、会议转录、Conversational AI等应用场景提供强有力的技术支撑。

4.2.4 声纹识别与人声分离在 Conversational AI 中的典型应用场景

个性化 AI 助手与智能家居:

智能音箱或车机系统通过声纹识别不同家庭成员,提供差异化的内容和服务(如播放不同的音乐列表、提醒各自的日程)。

LLM根据声纹ID调取对应用户的偏好和历史对话记录,使交流更贴心、更懂你。

多人与会场景下的 AI 协作:

在视频会议或电话会议中,声纹识别技术能自动区分和标记发言人,结合ASR生成准确、易读的会议纪要,大幅提升效率。

AI助理可以根据声纹识别出的发言人身份,在其发言结束后提供针对性的摘要或执行项提醒。

情感化交互与陪伴机器人:

语音信息中蕴含副语言信息(如情感、疲劳度)。结合LLM的理解能力,AI可以感知特定用户情绪状态,并生成更具情感共鸣的回应。

例如,陪伴机器人识别出孩子声音中的不开心,可以讲个笑话或播放舒缓的音乐来安慰。

4.2.5 未来趋势

与LLM更深度集成 :声纹信息不再仅仅是身份ID,其包含的情感、健康等丰富副语言信息,有望成为LLM生成回复的重要上下文维度。

多模态融合增强:声纹与人脸识别、唇动识别等其他生物特征结合,形成多模态识别系统,共同为Conversational AI提供更可靠的身份和状态信号。

端云协同计算:敏感声纹信息在端侧处理,保护隐私;复杂场景理解和个性化生成由云端LLM完成,平衡体验与安全。

自适应与持续学习:系统能够根据用户持续的交互,在线微调和更新其声纹模型和个性化策略,适应用户声音和偏好的自然变化。

4.3 语音活动检测 VAD

VAD 是 Voice Activity Detection 的简称,即语音活动检测,它的核心任务是从一段连续的音频流中,准确、实时地判断出哪一部分是包含人声的“语音段”,哪一部分是只有环境声音的“非语音段”(静音段或噪声段)。

VAD 算法通过分析音频信号的时域和频域特征(如能量、频谱、谐波等),为每一帧音频(毫秒级别)做出一个二元的决策:Speech 或 Non-Speech。这个简单的判断,是现代实时通信和众多语音应用得以高效运行的前提。

4.3.1 为什么需要 VAD?

VAD 不仅能在音频会话的非语音段暂停某些处理过程,以此降低成本和资源消耗,例如在 RTC 传输和语音识别应用中,VAD 可避免对静音数据包进行不必要的编码和传输,从而显著节约计算资源和网络带宽,以及可能的语音识别费用;

在 Conversational AI 中,还能用于检测人机对话中的 SOS(Start Of Sentence)和 EOS(End Of Sentence),以达到响应和打断的功能,其中,VAD 的延迟至关重要,决定了人机对话中响应和打断的速度。除此之外,VAD 还能用于辅助语音前端处理算法的判断以及数据切分等任务。

4.3.2 VAD 的技术挑战与核心指标

- 主要挑战

低信噪比:在嘈杂的环境中(如街道、咖啡馆),人声被背景噪声淹没,难以区分。

非平稳噪声:突如其来的键盘声、纸张翻动声、关门声等,其特性与语音相似,极易造成误判。

弱语音成分:语音中的清音(如 /s/, /f/)和气音,能量很低,频谱特征与噪声相近,容易漏检。

- 核心性能指标

漏检率(False Negative Rate, FNR):本是语音,却被判为噪声。高漏检率会“剪掉”单词的头部或尾部,导致语音不完整。

误判率(False Positive Rate, FPR):本是噪声,却被判为语音。高误判率会传输不必要的噪声,浪费带宽和算力,并且在人机交互中会造成语音合成模块的误打断。

延迟(Latency):从音频输入到做出决策的时间。对于实时通信,必须极低。

计算复杂度(Computational Complexity):决定了算法的功耗和在资源受限设备上的可行性。

4.3.3 VAD 在 Conversational AI 中的作用

在语音交互中,用户不会像输入文字那样用“回车”来表示结束,也不会在开口前发出“准备好了”的信号。语音活动检测(VAD,Voice Activity Detection)的作用,就是替代这些“显性信号”,让 AI 知道什么时候应该开始听、什么时候可以回应。

它主要完成三件事:

区分语音与非语音:过滤背景噪声(如空调声、脚步声)和静音片段,防止系统把杂音误认为人声。

检测语音起点(SOS, Start of Speech):捕捉用户开口的瞬间,触发后续 ASR 模块的启动,并在必要时中断 TTS 输出。

检测语音终点(EOS, End of Speech):判断用户是否说完,通知系统可以开始识别、理解并生成响应

可以把 VAD 理解为 AI 的“耳朵管家”:它让系统明白“什么时候认真听”“什么时候开始说”,是自然语音交互的基础。

4.3.4 VAD 与延迟的关系

对话式 AI 的关键体验指标之一是自然流畅感,而延迟则是破坏自然感的最大敌人。VAD 的性能直接影响两类关键延迟:

- 打断延迟(Interruption Latency)

这决定了 AI 能否“自然地被打断”。

在人类对话中,打断往往发生在毫秒级,AI 若要实现类似体验,就必须在用户一开口时立即识别出“有人在说话”。这依赖于 VAD 对 SOS 的检测速度——越快越自然,越慢则会让系统显得“反应迟钝”。

- 端到端延迟(End-to-End Latency)

这是从用户说完到 AI 回复的总时间。VAD 的 EOS 检测在其中至关重要——系统必须确定“用户真的说完了”才能进入识别与应答阶段。

这里存在一个典型的两难问题:

太早截断:如果用户在思考时短暂停顿(如“我想订一张明天……去北京的机票”),VAD 若误判为结束,会导致语义被切断,ASR 识别出错误指令。

等待过久:如果系统等待过长(例如静音超时设置为 3 秒),则即便用户已说完,也要等几秒才响应,造成明显卡顿

换句话说,VAD 是语音交互中最小却最关键的“节拍器”。

它既要足够敏捷以保证实时性,又要足够聪明以避免误判。一个好的 VAD 能让 AI 在 1 秒左右的响应时间内,表现得像一个真正懂“人类节奏”的对话伙伴。

4.3.5 基于 AI 的 VAD 实践案例: TEN VAD

VAD 的典型实现方法有两种,分别是基于传统信号处理的方案,以及基于 AI 深度学习的 VAD 方案。

传统的 VAD 多基于信号处理算法,例如利用音量、能量、pitch(基频)等声学特征来判断语音起止。然而,这类方法天生存在局限:

清音问题:人声中的清音(如 /s/、/f/)不含 pitch,容易被漏检。

噪声干扰:环境噪声可能含有与 pitch 相似的结构,导致误判。

场景适应性差:不同麦克风、不同环境下表现不稳定。

因此,越来越多的系统转向基于深度学习的 AI VAD,通过端到端模型学习复杂的语音特征与语义信息,以获得更稳定、更准确的检测能力。

TEN 团队提出了一种基于 AI 的 VAD 方案,将语音信号和噪声样本共同引入训练集,通过优化的 loss 函数实现了显著优于传统方法的检测精度与鲁棒性。该方案的三个关键词是:

高性能(High Precision):在各种信噪比条件下保持稳定性能;

Agent-Friendly:专为实时对话设计,延迟低;

轻量高效(Lightweight):lib 体积仅约 300KB,RTF 极低。

目前,TEN VAD 已被新一代 Kaldi 的 sherpa-onnx 支持,可在 ASR 流程或其他 Voice Agent 模块中直接调用。

- TEN VAD卓越的检测性能

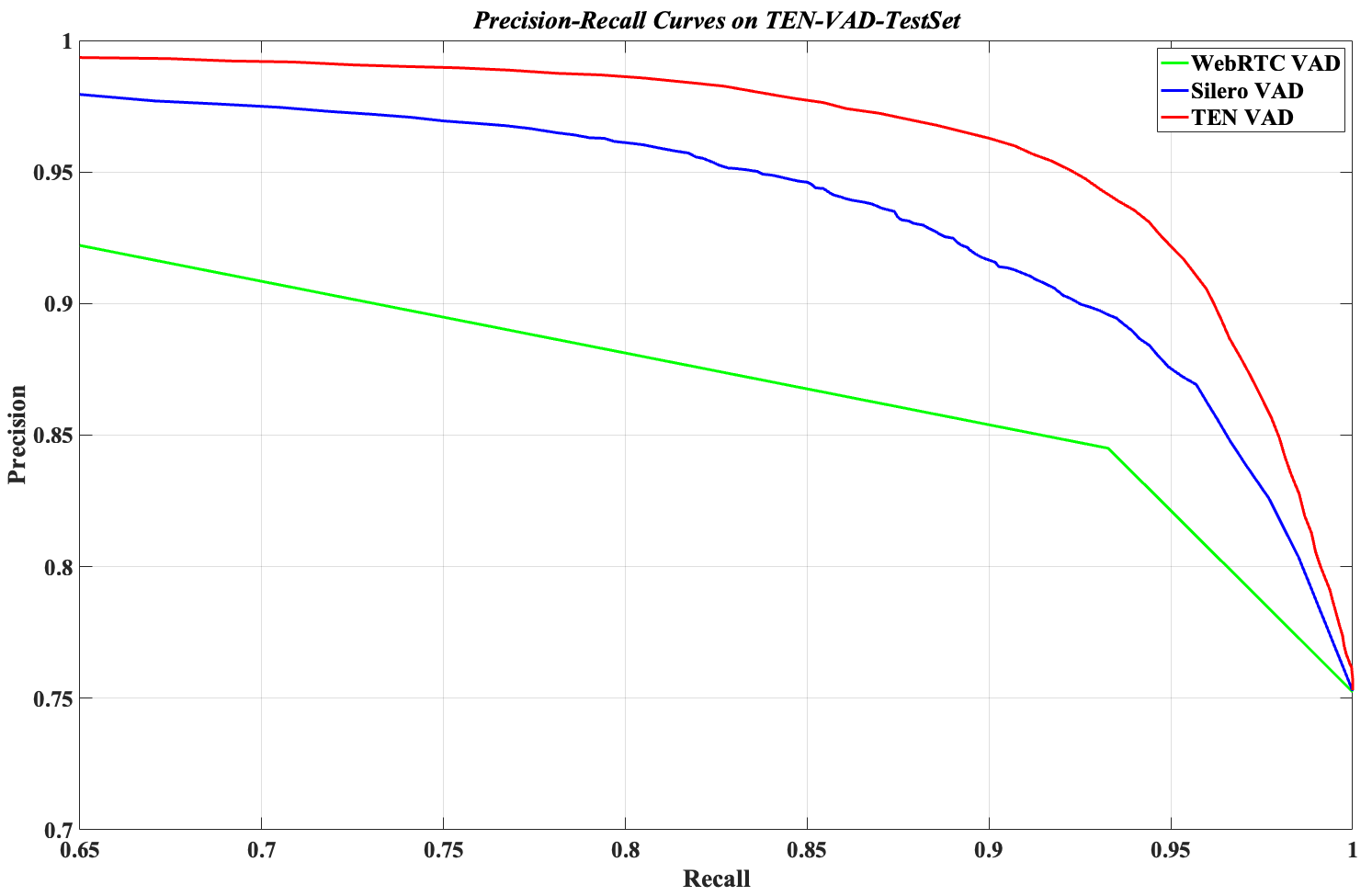

下图展示了不同 VAD 的 Precision-Recall (PR) 曲线。曲线下的面积越大,说明模型性能越优。

在所有 Recall 区间内,TEN VAD 的 Precision 均显著高于传统信号处理方案和当前主流 AI VAD,表现出卓越的稳定性与精度。

- 更加 Agent-Friendly:低延迟、强响应

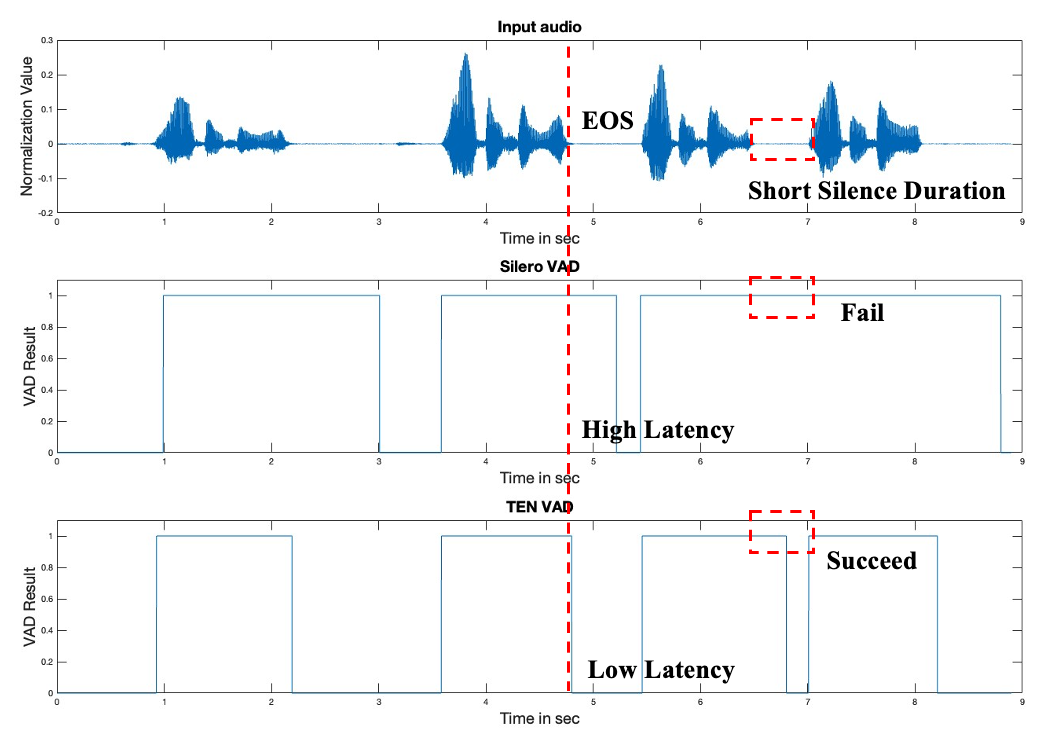

TEN VAD 的“低延迟”体现在两个方面:

更快检测 EOS(句末):在用户说完后,TEN VAD 能更快判定语音结束,从而让 LLM 立即进入推理,显著降低端到端响应延迟。

精准识别句间静音:TEN VAD 能识别两句独立语音间的短暂停顿,让 Agent 在更自然的节奏中响应。相比之下,部分 SOTA 模型会错过这种间隙,导致系统“等待过久”,回复不连贯。

对于实时 Voice Agent 而言,这种毫秒级的响应差异,直接决定交互是否“像真人一样自然”。

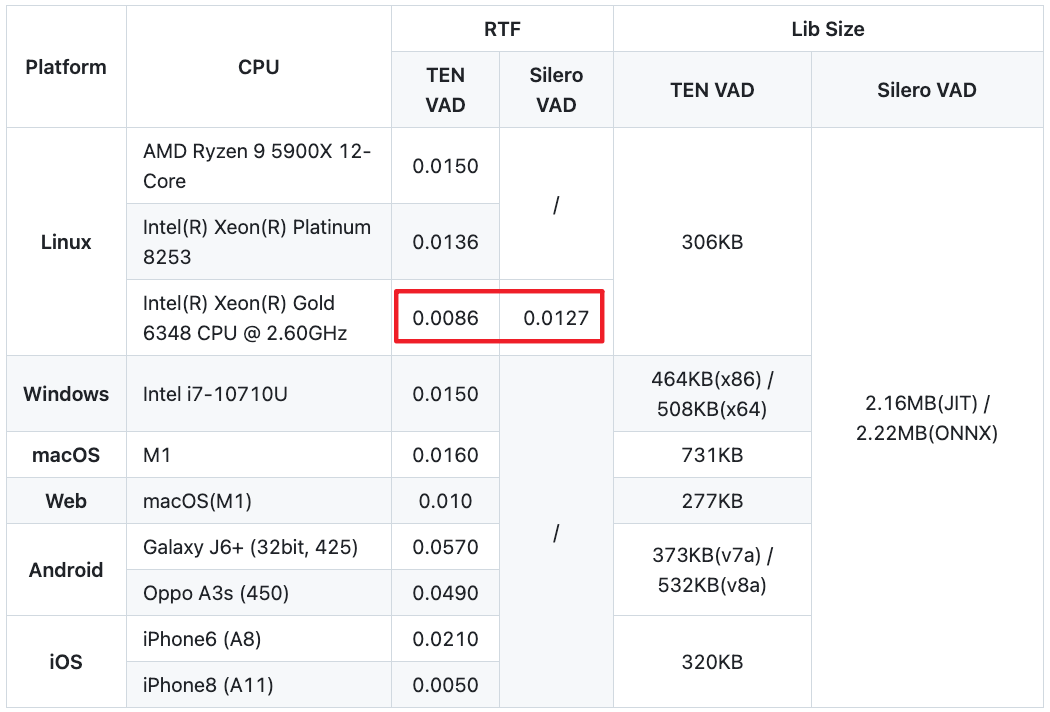

- 轻量高效:推理快,资源占用低

TEN VAD 的核心库体积仅约 300KB,比多数深度学习 VAD 模型小一个数量级,推理时对 CPU 资源的消耗极小。

其 RTF(Real-Time Factor) 远低于同类 AI VAD,在资源受限的设备上也能实现高并发与实时性,特别适合需要部署在前端设备(如浏览器端、移动端或嵌入式系统)的 Voice Agent。

4.4 全双工对话中的 Turn-taking(轮次转换)

4.4.1 从半双工到全双工:从“对讲机”到“对话”

传统的语音助手像对讲机——你说完,AI 才能回应。系统通过检测一段“沉默”判断你是否说完,这种机制被称为半双工(half-duplex)。而人类对话是全双工(full-duplex)的:我们能边听边说,甚至在对方话音未落时就已开始准备回应。

要让 AI 拥有这种能力,就必须让它像人一样,理解“什么时候轮到谁说话”,这便是轮次转换(Turn-taking)的核心。

4.4.2 轮次转换:全双工对话的核心挑战

如果说全双工对话是目标,那么轮次转换(Turn-taking)就是实现这个目标必须解决的核心问题。轮次转换研究的是对话中"谁在什么时候说话"的协调机制。

让我们通过一个生活化的例子来理解一下这个概念。假设你在给朋友讲一个精彩的故事:

"昨天我跟我朋友去了一家新开的餐厅……"(你暂停了一下,喝了口水) 这时你的朋友面临一个判断:这里我该接话吗?我应该给出一个反馈,还是安静的继续听你说? 这个看似简单的判断,实际上涉及多个复杂的信号:

- 转换相关位置(TRP)

根据 Sacks 等人(1974)的经典定义,TRP 是话轮构建单位(TCU)完成后可能发生话轮转换的位置。但重要的是,TRP 并不是一个二元概念——研究表明它更像是一个概率连续体。某个时刻适合转换的程度可以从"几乎不可能"到"高度可能"连续变化。

让我们通过地图任务对话来理解(这是一个 turn-taking 研究的经典场景):

场景:A 在给 B 描述地图路线

A: "你看到火山了吗?"

↑ 高TRP概率(~90%):疑问句完整,期待回答

B: "看到了"

A: "好的,从火山往东走"

↑ 中等TRP概率(~40%):虽然句子可以在此结束,但语气和上下文的语境都暗示还要继续说下去。

A: "...大概两百米..."

↑ 低TRP概率(~20%):语义未完整,明显需要继续

A: "...你会看到一个湖。"

↑ 高TRP概率(~85%):句法和语义都完整为什么 TRP 是概率性的? 研究发现,即使在明确的 TRP 位置,话轮转换也只是可能而非必然。根据 Sacks 等人的规则: a. 当前说话者可以选定下一个说话者(other-select) b. 如果没有选定,任何人可以自我选择(self-select) c. 如果无人接话,当前说话者可以继续

这种可选性,加上多种信号的相互作用,使得 TRP 本质上是概率性的。人类对话中典型的 200 毫秒间隙反应时间,说明听者在预测和准备,而不是被动等待。

- 话间停顿单位(IPU)

IPU 是语音处理中的基础概念,指一段连续的、没有明显停顿的语音。Brady(1965)最早使用这个概念来自动分析话轮模式。技术上,IPU 通过语音活动检测(VAD)来识别,停顿阈值通常设为 200 毫秒。

关键区分:停顿(Pause) vs 间隙(Gap)

- 停顿:同一说话者的 IPU 之间的沉默

- 间隙:不同说话者 IPU 之间的沉默

研究发现的关键数据:

- 话内停顿平均时长:520ms(Ten Bosch 等,2005)

- 话轮间隙平均时长:200ms(Levinson & Torreira,2015)

这个反直觉的发现——停顿比间隙长——说明沉默时长并不是判断话轮结束的可靠指标。如果系统简单地使用 700ms 的沉默阈值:

- 问题 1:在 520ms 的思考停顿处错误地接话(打断用户)

- 问题 2:在 200ms 的话轮间隙后还在等待(反应迟钝)

这就是为什么现代对话系统需要更复杂的模型,而不能仅依赖沉默检测。

但要注意——IPU 并不代表句子结束。很多停顿是“思考停顿”而不是“语义结束”。如果系统简单地在每次静音后就判定用户说完,就会出现“打断”现象。

因此,IPU 只是语音层面的边界,而不是语义层面的轮次边界。

- 话轮构建单位(TCU)

话轮构建单位(TCU - Turn Constructional Unit)

Sacks 等人(1974)提出的 TCU 是话轮组织的核心概念。TCU 是在特定语境下能够构成完整交际行为的最小单位。每个 TCU 结束后都有一个 TRP,但不是所有 TRP 都会发生话轮转换。

Ford & Thompson(1996)的完整性层次:

a. 句法完整:语法结构完整 b. 语用完整:构成完整的交际行为 + 具有"终结"韵律

看一个实际例子(改编自 Ford & Thompson 的研究):

情境:朋友讨论周末计划

A: "昨天我们见面了 / 在公园 /"

↑句法完整 ↑句法完整

↑语用完整 ↓语用不完整(明显是补充信息)

B: "好的 / 什么时候 / 再见面 /"

↑完整 ↑不完整 ↑完整

(省略回答) (疑问词悬空) (完整问题)

A: "明天 /"

↑句法 + 语用都完整(在问答语境下)关键洞察:

- Ford & Thompson 发现约 50%的句法完整点也是语用完整点

- 在语用完整点,约 50%会发生实际的话轮转换

- 这说明 TCU 边界是必要但不充分的转换条件

TCU vs IPU:

"我想订一个...[停顿]...大号的...[停顿]...夏威夷披萨"

|----IPU1----| |---IPU2---| |---IPU3---|

|------------------一个完整的TCU------------------|通过上面这个例子我们可以看到,虽然有 3 个 IPU(物理切分),但只有 1 个 TCU(语义单位)。系统不应在 IPU 边界处接话,而应等待 TCU 完成。

换句话说,TCU 是语义完成的边界,而 IPU 只是语音连续性的边界。一个完整的句子可能由多个 IPU 构成,但通常只有一个 TCU。

这些线索(TRP、IPU、TCU)共同构成了人类对话中“谁接谁说”的隐性节奏。AI 的任务,就是学会从声音和语义中重建这种节奏。

- 轮次转换在 Conversational AI 中的作用

轮次转换是让对话式 AI 从简单问答,进化成对话伙伴的关键技术,它决定了对话式人机交互的流畅性、自然度和用户体验的上限。

- 自然流畅的对话节奏:让对话自然流畅的进行是轮次转换最直接和显而易见的作用,高效和准确的轮次转换可以让对话式 AI 在人机交互中实现与人类对话中的轮次毫秒级无缝转换。

- 全双工交互:全双工实现了人类的行为,即不仅能听又能说,而且在说的同时也能听。在 AI 产生理解错误,或用户临时改变主意时,用户可以打断 AI,而不用痛苦地等待 AI 讲完,这大幅提高了交互效率和使用体验。

- 智能社交:一个优秀的轮次转换,不仅仅是技术问题,更是一种人类的社交礼仪。更智能的轮次转换,可以让 AI 显得更聪明,更绅士,更礼貌。AI 的精准回复和打断,可以让 AI 传递出“我在认真听你说话”的信号。

4.4.3 轮次检测(Turn-taking Detection, TTD)

工程上有两条常见路线:一条更“硬件友好”的基于声学的方法;一条更“理解导向”的基于语义的方法。多数成熟系统最终采用二者融合。

- 基于声学的轮次检测(Acoustic Turn-taking)

最直接的轮次判断方法,是通过声学信号实现。系统利用语音活动检测(VAD)判断用户是否在说话、是否已经说完。VAD 通过检测音频能量、频谱特征和静音长度来判定语音段的起止:

- 开始检测(SOS):捕捉用户刚开始说话的瞬间;

- 结束检测(EOS):判断用户是否说完一句。

这种方法的优点是轻量、低延迟,适合嵌入式设备和实时场景。但它也有明显局限:

- 无法理解语义——不知道“停顿”是思考还是结束;

- 易受环境噪声影响;

- 无法应对不同用户的语速、口音与说话习惯。

声学方法就像给 AI 装了一对“耳朵”,它能听到声音,但听不懂意图。

- 基于语义的轮次检测(Semantic Turn-taking)

要让 AI 真正“懂得接话”,必须让它理解语言本身。语义级轮次检测方法在传统声学特征之外,引入了语法完整性、语义完整性与韵律模式等更高层信号。

以 IPU 模型为例:

- 当系统检测到超过 200ms 的停顿时,不会立刻接话;

- 它会结合语法、韵律、上下文信息判断该停顿是否意味着说完。

例如:

用户说:“我想要…”(停顿 400ms)“…一个汉堡” 系统会等待,因为语法未完成。

用户说:“我想要一个汉堡。”(停顿 300ms) 系统会判断语法和语义都完整,于是立即回应:“好的,需要饮料吗?”

这种方法更接近人类对话习惯——快速、自然、不冒进。

- 实践案例:TEN Turn Detection

在当前主流的 ASR → LLM → TTS 流程中,TEN 团队提出了一个创新实践:在纯文本层实现 Turn Detection。

TEN 的系统通过语义理解直接判断文本轮次状态,而不依赖声学信号。TEN Turn Detection 模型通过深度语义理解来判断"文本 IPU"的边界:

它将用户的输入分为三类:

- finished(完成):句子完整,可以回应。

例:“我想订明天去北京的机票。”

- unfinished(未完成):表达未结束,应继续等待。

例:“我想订明天…”

- wait(等待):用户显式要求系统暂停。

例:“等一下,让我查查。”

这种设计不仅保留了自然对话的灵活性,还大幅降低了延迟与误判率。在测试中,TEN Turn Detection 模型在中英文场景下均达到 98% 以上准确率,证明了语义层轮次判断可以在缺乏语音特征的情况下依然表现优异。

最新趋势是向多模态与预测性模型演进:

- 融合视觉线索(唇动、眼神、表情、手势)

- 融合文本语义,判断说话意图和句子完成度

- 从“检测结束”升级为“预测结束”

目标不再只是“分配说话权”,而是让 AI 成为真正的对话伙伴——能在恰当时机“接话”、“附和”、“打断”或“保持安静”,让对话自然得像人与人交谈。